Eine der Lichtfangstationen bei der für den 23.05. 2008 (bzw. 30. 05. 2008) geplanten Nachtfalterbeobachtung des gesamten Nahetales von der Quelle bis zur Mündung soll bei Hammerstein nahe Idar-Oberstein eingerichtet werden. Da die Xerothermstandorte des Nahetals auch für meine arachnologische Erforschung Südwestdeutschlands einen Arbeitsschwerpunkt darstellen und ich den Standort noch nicht kannte, habe ich mir die Felsenkuppe am letzten Wochenende im März 2008 angesehen.

Bedingt durch den ungünstigen Wetterverlauf in diesem Jahr, und der Exkursionstag läßt sich da nahtlos einreihen, war bezüglich der Spinnenfauna jedoch noch "nichts los", so dass ich mich etwas intensiver einer wenig beachteten Artengruppe widmen konnte, den Felsenspringern aus der Familie der Machilidae.

Es handelt sich hierbei um eine urtümliche Insektengruppe ohne Flügel, die an Felsstandorten oder in sonstigen steinigen Lebensräumen vorkommen. Charakteristisch sind drei Schwanzanhänge (Cerci) am Hinterleib und zwei lange, beinartige Kiefertaster am Kopf. Die Antennen sind lang. In Zentraleuropa kommen ca. 15 Arten vor.

Am Standort konnte ich zwei Arten feststellen, die im Gelände durch ihre sehr unterschiedliche Größe erkennbar waren.

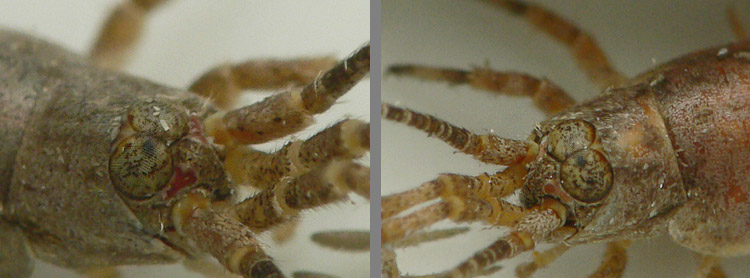

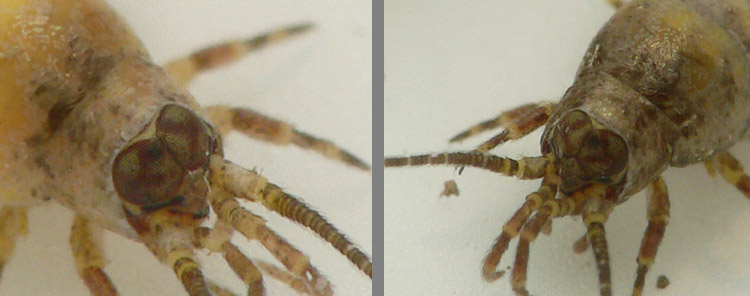

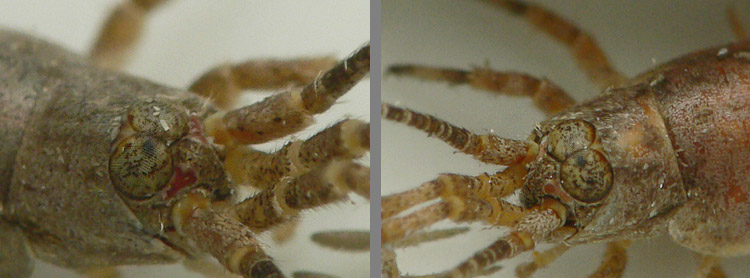

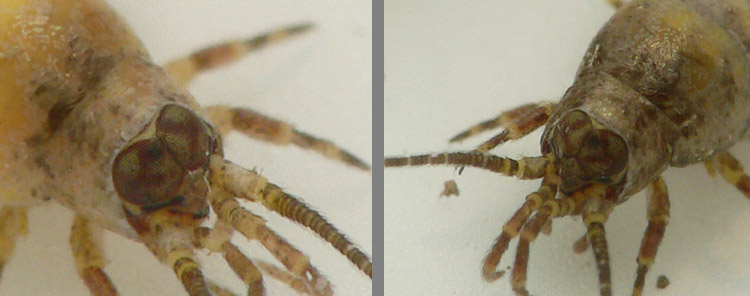

Bei der großen Art handelt es sich um Machilis germanica. Man erkennt gut die gefleckten, grünlichen und sehr große Augen mit den schuhsohlenförmigen, rötlichbraunen Ocellen darunter. Die kleine Art ist Lepismachilis y-signata. Die Augenfärbung mit Y-Muster ist unverkennbar und eindeutig.

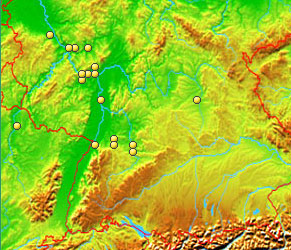

Fundorte von Machilis germanica sind (H. Sturm 1980, 2001):

Neuwied (Ruine Hammerstein), Koblenz (Laubachtal), Rossel (bei Rüdesheim). Rheintal von Istein bis zum Siebengebirge, Moseltal, Spitzberg bei Tübingen, Donautal bei Ulm und Regensburg, Hamm/Westfalen.

In den Niederlanden wurde die Art bei Nijmegen (leg. H. Wijnhoven) sowie bei Maastricht an der Maas gefunden.

Bei einem 2. Besuch am 12.04.2008 waren nur noch Lepismachilis zu finden und daneben ein Vertreter einer sehr ähnliche Artengruppe, der Fischchen (Zygentoma: Lepismatidae). Die Fischchen wurden früher auf Grund ihrer äußerlichen Ähnlichkeit mit den Felsenspringer in der Ordnung der Thysanura (Borstenschwänze) zusammengefaßt. In Europa soll es ca. 6 Arten geben.

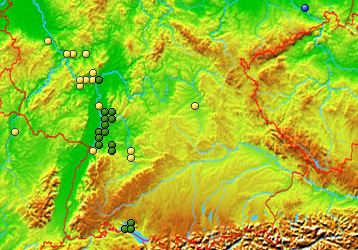

Weitere Funde von Felsenspringern im Saar-Nahe-Bergland:

Weitere Funde von Felsenspringern im Saar-Nahe-Bergland:

Sperrenkopf bei Kronweiler, 12.04.2008:

Prallhang der Nahe bei der Schleifmühle (Nohen), 26.04.2008:

Neben den üblichen, unifarbenen Exemplaren gab es hier auch schön gemusterte Tiere.

Hüttwiesberg nördl. Mittelreidenbach, 14.06.2008:

Hüttwiesberg nördl. Mittelreidenbach, 14.06.2008:

Auf den Konglomeratfelsen des Hüttwiesbergs an den Hängen des Reidenbaches, einem Seitentälchen der Nahe war im Juni Machilis germanica die vorherrschende Felsenspringer-Art. Lepismachilis y-signata war dagegen eher selten.

Als Trivialnamen schlage ich für diese Art "Schielender Felsenspringer" vor, da mir diese Bezeichnung gegenüber der einfachen Übersetzung des wissenschaftlichen Namens ins Deutsche, also "Deutscher Felsenspringer", sehr viel zutreffender erscheint. Der schwarze Fleck entsteht anscheint durch Interferenzen. Er erscheint nämlich auf den Fotographien je nach Kameraposition jeweils an anderer Stelle in einem der beiden Augen.

Nachtrag 2010: Nachweiskarten **Herzlichen Dank an Hay Wijnhoven für die Unterstützung bei der Determination und für die Informationen zur Faunistik.