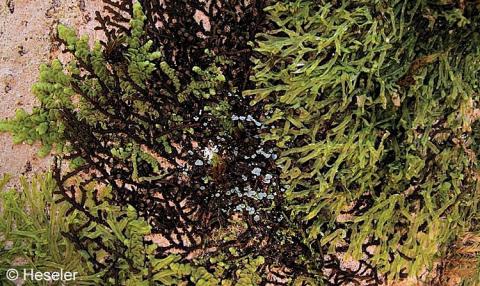

Normandina pulchella ist der in Mitteleuropa einzige Vertreter einer Flechten-Gattung, die auch weltweit nur eine Art (BRODO et al. 2001) umfasst. Die Flechte besteht aus meist 1 mm, seltener bis 3 mm großen muschelförmigen, blaugrünen Schüppchen, deren Ränder einen feinen Wulst aufweisen und bei älteren Thalli sorediös aufreißen können. Sie tritt in der Regel in kleinen Kolonien auf, die Rinden-Moose besiedeln, dort können sie bis dezimetergroße Flächen bedecken (Foto 1). Trotz ihrer geringen Größe ist die Flechte eine durchaus attraktive Erscheinung, was auch in "Kosenamen" wie "hamsteroortjes" (holländisch, Hamsteröhrchen) und "elf ear-lichen" (englisch, Elfenohr-Flechte) zum Ausdruck kommt.

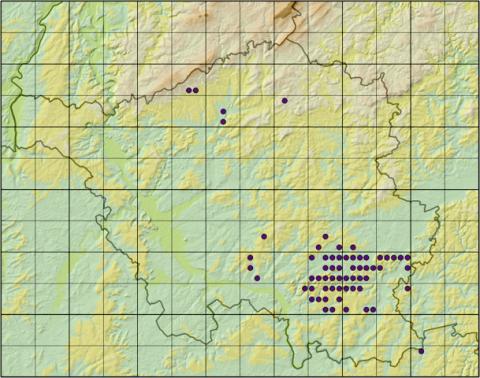

N. pulchella ist mitteleuropäisch-mediterran und subatlantisch (ozeanisch) verbreitet und gilt allgemein als zerstreut bis selten. In Deutschland meidet sie, nach derzeitigem Kenntnisstand, kontinental getönte Gebiete. In manchen Bundesländern ist sie daher bisher eine ausgesprochene Seltenheit, in Baden-Württemberg dagegen in vielen Rasterfeldern vertreten. In anderen Bundesländern kann der Status der Flechte aufgrund der unzureichenden Datenlage nicht bewertet werden (WIRTH 2010). In der Flechten-Checkliste des Saarlandes (JOHN 2007) wurde die Art noch nicht aufgeführt, erst 2009 bei Oberwürzbach vom Verf. gefunden. Bis Anfang 2012 folgten durch denselben Beobachter nur zwei weitere Nachweise im Südosten des Saarlandes. V. John und V. Wirth fanden N. pulchella im Frühjahr 2009 bei Selbach im nordöstlichen Saarland. Nach weiteren Funden im März 2012 bei St. Ingbert durch den Verf. lieferten intensive Nachforschungen im Südosten des Saarlandes innerhalb weniger Wochen (Mitte März bis Ende Mai 2012) Belege in 63 Minutenfeldrastern (s. Verbreitungskarte).

N. pulchella besiedelt epiphytische Moose und ist in verschiedenen Waldgesellschaften (außer Fichtenforsten) zu Hause, wo sie halbschattige, luftfeuchte Standorte bevorzugt. Die Moosdecken, auf denen sie zu erwarten ist, sollten der Rinde des Baumes flach anliegen. Die im Saarland auf bislang 21 Moos-Arten nachgewiesene Flechte wurde hauptsächlich auf dem Lebermoos Frullania dilatata wachsend sowie auf dem Laubmoos Hypnum cupressiforme angetroffen, die beide zusammen 70% der Substrate ausmachen. Nur selten ist sie in Mooslücken auch auf nackter Rinde/Borke zu finden. Die am häufigsten besiedelten Trägerbäume (bisher 19 Laubbaum-Arten im Saarland) sind nach dem derzeitigen Kenntnisstand im Untersuchungsgebiet Zitterpappel (Populus tremula) und Esche (Fraxinus excelsior), die zusammen ebenfalls rund 70% des Baumspektrums bestreiten, erstere vor allem in den Sandgebieten der St. Ingberter Senke, letztere vor allem in den Kalkgebieten des Saar-Blies-Gaus. Dass Hypnum cupressiforme Spitzenreiter der Laubmoos-Substrate ist, verwundert angesichts der Häufigkeit des Schlafmooses nicht. Interessanter ist, dass N. pulchella von allen epiphytischen Lebermoosen F. dilatatadeutlich bevorzugt und die ebenfalls häufigen Metzgeria furcata und Radula complanata eher meidet. (Foto 2). Was diese Affinität bedingt, bedarf noch der Klärung.

Dass N. pulchella als Klimazeiger für Erwärmung unter Beobachtung der Lichenologen steht (V. John, pers. Mitt.), ist weniger überraschend als die Dramatik, mit der sich ihre Zunahme zumindest im Südosten des Saarlandes gegenwärtig vollzieht, auch wenn man davon ausgeht, dass so mancher Nachweis einer hartnäckigen Nachsuche zu verdanken ist. Dass sie in der Vergangenheit einfach nur übersehen wurde, erscheint wenig wahrscheinlich, hatte doch V. John so manche Standorte im südöstlichen Saarland, an denen N. pulchella nun aufgetaucht ist, gründlich untersucht, ohne ihr begegnet zu sein. Es ist wohl damit zu rechnen, dass sich auch in den anderen Landesteilen die Nachweisdichte erhöhen wird, wenn gezielt nach der Flechte gesucht wird. Nicht nur Lichenologen, auch Bryologen und Mykologen, die ein berufsmäßiges Interesse an Baumstämmen haben, sollten daher in Zukunft auf diese leicht kenntliche Flechte achten.

Einzelheiten zur Ökologie und Verbreitung von N. pulchella im Saarland sind Gegenstand einer in Vorbereitung befindlichen kleinen Arbeit, Fundmeldungen (mit Bild und/oder Beleg) sind daher willkommen.